吉井勇と若山牧水は啄木にとって共によいライバルであった。吉井は仕事も持たずデカダン的生活を続けながら作品を書き、白秋も実家からの仕送りで婆やを雇って文学だけをやっていればよかった。啄木だけがこうした恵まれた人とは全く違った環境にいたのだ。この二人の傑出した才能は十分承知していたから、啄木は圧迫を感じていたのだ。まだ十九にして生活を考えなければ生きてゆけぬ彼からみれば、生活苦もなく、ただ文学のことに集中できる二人がうらやましかったに違いない。しかし安閑としては居られない啄木は、小説の執筆に励み、その中の一作に長編の「鳥影」があった。この作は「東京毎日新聞」に勤務する友人栗原古城の斡旋で、明治四十一年十一月一日から同十二月三十日まで五十九回にわたって連載された。啄木にとってはとにかく一流の新聞に連載されたのであるから、うれしかったに違いない。すぐ掲載紙を節子、妹光子、それに節子の母にまで送っている。一回一円で一ヶ月分として三十円を得た。これが彼にとって最初の原稿料である。これで下宿料など支払ったら手元に残る金はなかった。

|

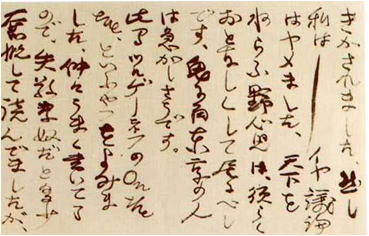

| 啄木の筆跡 |

| 筆者提供 |

年が変わって明治四十二年は啄木にとっては重要な年である。啄木は十七歳から死に至る二十六歳まで日記を書いた。中に多少の欠落はあるが、よく書いたほうだと思う。中でもローマ字で書いた所謂一般に「ローマ字日記」といわれている記述は、国際的評価を受けている傑作といっても過言ではない。彼がどうしてローマ字で書いたかなどの説明は省略するが、結論だけ言うと、日本語ではとうてい書けない内容だからである。つまり、彼が花柳界で遊んだ赤裸々で克明な内容が書かれているのだ。日記というが、私は日記形式による自然主義的私小説を意図した、つまり、最初から小説を書いたのだと考えている。啄木は「俺が死んだあとで俺の日記を出版したいなどという馬鹿なやつが出てこないともかぎらないが、断ってくれ、日記は全部焼いてくれ。」と金田一や丸谷喜市に依頼していたという。だが現在啄木の日記全部が残っているのは、節子が「啄木は焼けと申したのですけれど、私の愛着が結局そうさせませんでした。」と言って残したのであって、これは節子の功績だと言える。もし啄木の遺言にしたがって焼却されていたら、当然「ローマ字日記」も灰になっていただろう。この日記を失うということは、啄木の文学者としての評価に多大の影響をもたらすと考えるからである。この日記は函館図書館長の岡田健蔵や、宮崎郁雨などによって節子の死ぬ前に設立された「啄木文庫」に厳重に保管されていて、門外不出となっている。後に丸谷は日記が現存していることを知ったとき、岡田館長に対し、「啄木の遺言に従いただちに焼却するように」と再三申し入れたが岡田館長は断固として拒否してきた。「俺の目の黒いうちは絶対に焼却も出版もさせぬ」と言っていた岡田館長も、昭和十九年に死去されたので、その四年後「世界評論社」から啄木全集が三巻本として出版され、多くの人々に感動を与えたのである。

収入のない啄木としては何時までも金田一の好意にすがって彼には多大の迷惑をかけてきた。やはり売れない小説ばかり書いていても生活できるわけはない。これでは何時までたっても家族を引き取ることもできない。啄木はここへ来て、自己の限界を感じたのであろう。

|

| 東京朝日新聞社 |

| 筆者提供 |

「東京朝日新聞社」の佐藤北江編集長が同県人だと聞いていたので、なにしろ一流の新聞社であるから、駄目でもともと、といったつもりで履歴書を送ってみた。明治四十二年の二月三日のことである。そして、佐藤に面接できたのは四日後であった。啄木はその日の様子を日記につぎのように書いている。「約の如く朝日新聞社に佐藤氏をとひ、初対面、中背の、色の白い、肥った、ビール色の髭をはやした無骨な人だった。三分間ばかりで、三十円で使って貰う約束、そのつもりで一つ運動してみるといふ確約をえて夕方ニコニコしながら帰る。」啄木の軽い足取りが見えるようだ。二週間ほどたって佐藤氏から校正係として採用が決まった。これで啄木も生活苦から多少解放されるめどが立ったのだ。新聞社入社の通知を早速節子に送った。三月一日、初出勤の日がきた。その日の日記を引くと、「佐藤氏に面会し、二、三氏に紹介される。広い編集室に沢山の人がいる。一団づつ方々に卓子と椅子がある。そして四方に電話をかける声がひっきりなしに広い室内に溢れる。疲れた無理に張り上げた声。その中で予は木村と言う爺さんと並んで校正をやるのだ。校正長の加藤といふ人が来た。目の玉が妙に動く人だ。校正は予を合わせて五人、四人は四人とも、もう相応の年をした爺さんで一人は耳が遠い。」啄木はこれまで地方の新聞社を三社ほど経験し勝手なことをしてきたが、大きな一流の「朝日新聞社」では与えられた校正に専念するよりしかたがない。

函館で上京せよという知らせがくるのを、首を長くして待つ家族であったが、入社後三ヶ月にもなるのに何の連絡もなかった。しびれをきらした母かつは、我慢できずに勝手に上京することに決め、郁雨に告げた。郁雨は当然啄木と連絡をとったものと思い、六月七日彼は家族を伴って函館を発った。啄木は目前に迫った家族との住まいを早急に用意する必要があった。案外近くに床屋の二階に部屋がみつかった。何時ものことながら、資金は郁雨が用意してくれた。母は野辺地の兄の寺に行き、郁雨と節子京子は盛岡の実家堀合家に入った。啄木は十五日に上京するようにと通知し、用意された家で家族をやっとまとめることが出来た。 |