| 2.啄木と宮崎郁雨 (3) | ||||||||||

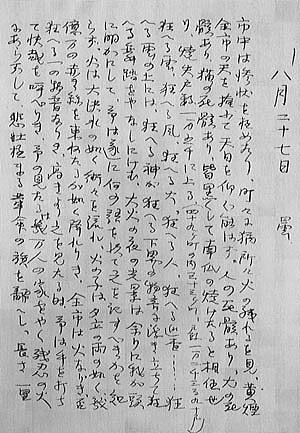

| 日記から少し引いてみよう。 「この函館に来て百二十余日知る人一人もなかりし我は、新らしき友を多く得ぬ。我が友は予と殆ど骨肉の如く、また或る友は予を恋せんとす。而して今予はこの記念多き函館の地を去らんとするなり。別離という哀歓は予が胸の底に泉の如く湧き、今迄さほど心にとめざりし事物はにわかに新しき色彩を帯びて予を留めんとす。然れども予はまさに去らんとするなり。」 車中の窓から遠ざかってゆく街の灯を見ながら彼は、「灯火ようやく見えずなる時、言い知れぬ涙催しぬ。」後ろ髪を引かれる思いで去ったことであろう。それほど函館の街や友に愛着を持っていたということなのだ。

啄木は函館で安住の生活が続くものと考えていたと思うが、大火という不測の事態で再び流浪の民として札幌への流転を強いられた。 不幸といえばこの一家にとっては苦痛だったに違いない。札幌には向井、松岡の両氏が出迎えてくれた。北七条四丁目四番地の田中さと方が向井氏の下宿で、そこに同居させてもらうことになった。 九月十六日「北門新報社」に初出勤する。午後二時から八時までの勤務で、月給は十五円であった。この社には、故郷で地方新聞の発行に失敗して札幌に来た小国露堂氏がいた。彼の世話で啄木は入社出来たのである。九月二十日の夜、小国氏が訪ねて来た。 彼の話によると、今度小樽に新しい新聞が発刊されるという。野口雨情氏も行くらしい。小樽には家族も居ることだし、新しい新聞というのも魅力があったので啄木は小樽行きを即断した。札幌には十日ほどしか滞在せず、この月二十七日には妻子の待つ小樽へ引き上げて行った。 新規に発行する新聞は「小樽日報」で、社長は道会議員の白石義郎氏で彼は以前衆議院議員の経験を持つなかなかの人物であった。翌日出社して四日後の編集会議に出る。啄木は野口氏と共に三面を受け持つことにきまった。 何時までも姉夫婦の世話にばかりなるわけにもならず、小樽区花園町十四番地の西村善太郎方に移転した。二階の六畳と四畳半の二間である。 雨情氏がもくろんだ主筆排斥運動が事前に漏れて、雨情氏と主筆はともに解雇された。その後に啄木の推薦した函館での友、澤田信太郎氏が着任した。

郁雨氏は三ヶ月の軍務を終え、帰途小樽に立ち寄り啄木を訪ねた。間借りの生活では不自由だろうと思い、節子を伴って適当な一軒家を探して歩いた。割合近所に八畳二間の家がみつかったので早速転居させた。しかし後で郁雨氏は、よかれと思ってした善意の行為であっても、相手にとっては迷惑なこともあることを、啄木が出した岩崎正あての手紙で知ったのである。 「兎角金のことには天佑なき小生なり。社の方も数日前一家を借りて移転した際、畳建具を買ひしその他のため前借の道塞がり苦心中」とあり、生活費を借りることが出来なくなって、困ったということであろう。 小樽に来て十日ほどたった頃、啄木は少し慣れると忽ち悪い癖が出るのだ。社に無断で札幌の小国露堂氏を訪問し、話に熱が入ったのか、その日は帰社せず、翌日夕方帰社した。そこに待っていたのは小林事務長であった。 小林氏は忽ち暴力に及び、羽織の紐はちぎれ、顔に瘤は出来、最後には突き飛ばされる、といった有様で、散々な目に会ったが、啄木は全く無抵抗であった。彼は一五八センチ、四十五キロといった女性並みの華奢な体格であるから、抵抗しても勝ち目はない。もし啄木が普通以上の体格であったら、反骨精神旺盛な男だから、私は一方的にやられる様なことはなかったのではないか、と思ったりもする。

啄木は即座にその夜、澤田編集長を訪問し、断然退社する決意を伝えた。澤田氏は翌日書面をもって、社長に小林事務長の暴行事件を報告し、迅速な処分を要求したが、社長は何の反応も示さなかった。啄木の方に非があると思ったからであろう。彼は「あんな畜生同然な奴と同社できるか」といって、澤田氏のとりなしも聞かず、退社の決意は硬かった。社から出た金は前借分を差し引くと十円六十銭しかなかった。そして既に年末はすぐ目の前に来ていた。 彼の日記を引いてみよう。「遂に大晦日の夜となれり。妻はただ一筋残れる帯を典じて一円五十銭を得来たれり、母と予の衣二、三枚を以って三円を借りる。これを少しづつ分かちて掛取りを帰すなり。」こうした悲惨な年末を迎える一家なのである。これも皆家族の心情を考えぬ、啄木の身勝手な行動がもたらした結果であった。 日記に、「二十三歳の正月、職を失って屠蘇一合買う余裕も無いという、すこぶる正月らしくない有様で迎えようとは、」と嘆いてみても、それは全て身から出た錆なのだ。 澤田氏は啄木の苦境を何とか解決してやらねばならぬと思い、白石社長が兼務する「釧路新聞社」への入社を交渉中であった。 社長は「石川に行ってもらってもいいが、彼にも意見があるだろう。」という。澤田氏は早速啄木にそのことを伝えた。啄木の意見というのは、まったく身勝手なもので、「自分に総編集をさせること」とか、六項目の意見を提示した。社長は笑って、「どうも彼の意見書を見ると、いろいろ難しい条件があるので考えているのだ。」しかし最終的には無条件で釧路行きが決まった。 普通は勤め口を失った者はとにかく最初から無条件で入社を懇願するものだが、啄木の考え方は全く違っている。世の中にはこうした人間も居るのだ。 社長と共に旭川を発ったのは早朝の六時半であった。そして厳冬の釧路に着いたのは夜の九時半であったから、その間十五時間半を要している。 さいはての駅に下り立ち 雪明りさびしき町に あゆみ入りにき 釧路には前年鉄道が着いたばかりで、街の郊外に駅舎が出来たので周囲に人家も少なく灯火もまばらで淋しい駅前であったと思う。啄木は流浪者の悲哀をかみ締めていたに違いない。 啄木が移転先を函館に決めたことによって得た幸運が二件あることを先に述べた。 その一つは、生涯に渡って経済的支援をした宮崎郁雨氏と親交を持ったことである。後の一つについて、私は歌集「一握の砂」の成立を指摘したいと思う。 この成立には二つの重要な要因があったと考える。当時啄木は詩作に没頭していて、短歌からはすでに二年も遠ざかっていた。しかし函館の友人たちはその主力が短歌作家であった、しかもかなりレベルの高い作家たちで、啄木はこれらに刺激を受け、つきあう上で歌に変更する気になったと考えられる。 その二っ目は、直接の動機となった明治四十年九月の大火である。なぜならば、もしこの大火がなかったら、彼は函館で多くの友人にも親交をえたし、また四散した家族も纏めることができたのであるから、函館には当分安住しようと考えていたと思う。 |

||||||||||

| もくじに戻る | ||||||||||