| カレーの本場と聞くと、インドを連想する方がほとんどだと思う。確かに今日、カレーとして伝わっている料理の発祥の地はインドだ。しかし「インドに『カレー』はない」と言ったら驚かれるだろう。インドの香辛料を使った料理を全て「カレー」と呼ぶのは、日本料理で言えば醤油を使った煮物を全て同じ名で呼ぶような乱暴な呼び方である。したがって「インドに『カレー』はない」というのは、ある意味正しい。旧宗主国のイギリス<東インド会社:注1>が一部のインド料理をカレーとしてイギリス料理に取り入れ、イギリス独自の料理に変えていったことにより、世界に定着していった。その結果、現在はインド国内外のインド料理店で「○○(具材)カレー」とメニューに表記している例が多い。しかし、インド人にとっては「カレー」「カリー」という言葉は本来外来語なのである。 |

|

|

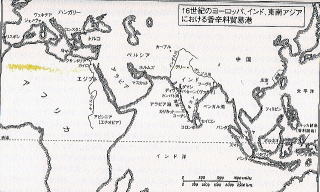

| インド進出地図(写真をクリックすると拡大できます) | 現在のインド料理(写真をクリックするとスライドショウ) |

| イギリス人がこの名称を学んだのはポルトガル人<注2>からである。インド人が「バター、インドの木の実の果肉、さらにはハーブ、果物、および千種類ほどの調味料を加えてつくり、炊いた米の上にたっぷりとかける」“スープ”をポルトガル人は“カルリ”または“カリー”と呼んでいた。“カルリ”または“カリー”という言葉がポルトガル語と英語の中で形を変えるにつれて、綴りもcarli とcaree に変わり、やがてcurryという言葉になった。イギリス人は当時この言葉を、とろみのあるソースかインド各地の香辛料の効いたあらゆる料理の総称として使っていた。 |

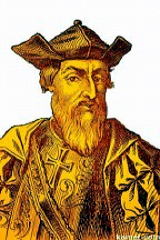

| <注2>1498年のポルトガル人ヴァスコ・ダ・ガマがカリカットに来訪。ポルトガルは1510年にアルブケルケがゴアを建設して、ここをアジア貿易の拠点とした。 |

| 昼食の後にスパイスファームを見学である。・・・・・ナツメグやクローブ、シナモン、胡椒の木々が見学者用に植えてあり、商品用のスパイス<注>は奥にある農園で作っている、との説明があった。とにかく暑い・・・・・

<注>スパイスは「芳香性植物から得られるもので、食べ物や料理に味や香りを付けるのに用いる植物性の調味料または薬味であり、通常は粉末状をしているもの」。これらのスパイスはヨーロッパでは栽培できないため、中世のころは金1オンス(30g)と胡椒1オンスが同額で取引されており、スパイスをめぐり各国で戦争があったり、スパイスを求めてインドに向かった結果、アメリカ大陸や喜望峰航路を発見するなど大航海時代を導いたりもした。 |

| ゴアに来たのは単なる物見遊山であったが・・・・ここでスパイスをめぐり各国で戦争があったこと、スパイスを求めてインドに向かった結果、アメリカ大陸や喜望峰航路を発見するなど大航海時代を導いたりもした。などと知ると、はるか昔の人々のロマンに驚きと畏敬の念を抱かざるを得なかった。 |

ここで気がつかれたことと思うがインドは16世紀初頭、香辛料のメッカであったのである。

|

| 香辛料貿易港(写真をクリックすると拡大できます) |

中世のヨーロッパ人は、香辛料の調達を貿易業者(ベネチアとジェノバ商人つまりイタリア)に頼っていた。15世紀末に値段が急上昇したことが契機となって各国がインド諸国へのルートを開拓させることになった。我々のよく知るコロンブス(ジェノバ商人の息子)もその一人で、彼は1492年に出帆したとき、西に向かえば香辛料諸国にたどり着けると信じていた。とりわけ胡椒を安く手に入れられる場所を探していたのである。実は私自身ゴアに行くまでそんなことは全く知らなかった。

|

| コロンブス |

そして彼はアメリカ新大陸を発見する訳だが、インド諸島の周辺にいると考えた。さらに香辛料を発見したと思っていたのである。「アヒ」という野菜である。これがヨーロッパ人と「とうがらし」の最初に出会いである。彼はそれを「インド諸島のペッパー」と名付けた。

いよいよインド料理カレーの話になってくるが、熱帯アジア地方の食生活に欠かせないのは「とうがらし」。実は大昔から使われていたというものではない。「とうがらし」の原産地は南米である。つまり新大陸が発見されるまで、ヨーロッパやアジアの人々は「とうがらし」の存在すら知らなかったのである。「とうがらし」はポルトガル人がブラジルのペルナンブコ(今のレシフェ)で出会い、かれらが行く先々に伝えたものである、と言われている。史実的にはコロンブスが先に発見していたのである。しかしインドに貢献したのはポルトガルであった。アフリカ南端の喜望峰を回って東海岸を北上し、インド洋を東航してインドへ到達するというヨーロッパからの直行航路を開いたポルトガル人こそが、インド料理に「とうがらし」を持ち込んだ恩人なのである。

1498年にヴァスコ・ダ・ガマの指揮のもとポルトガル船がインドに到着した。そのときに「とうがらし」がもちこまれたのである。

|

| ヴァスコ・ダ・ガマ |

南インドの食生活に「とうがらし」が短期間のうちに欠かせないものになった過程は非常に簡単である。

|

| ポルトガル帆船隊 |

さて現在使われている「カレー粉」であるが、どのように出来たのかご紹介しよう。私達が普段使っているカレー粉というものはインドには存在しない。現在、カレー粉と呼ばれているものはイギリスで作られたものだ。カレーがイギリスに伝わった時点で、かなりの人気料理だったが、作るたびにスパイスの調合をしなければならなかったため、カレーパウダーが発明されたわけだ。それを18世紀に初代ベンガル総督が持ち帰り、クロス・アンド・ブラックウェル社(C&B社)が商品化することした。それがカレー粉の始まり、である。そして、小麦粉が加えられ、現在のようなとろみのあるカレーが誕生することになったわけだ。

最後に北と南のインドカレーの違いをご紹介しよう。

| 北インドの料理: 中央アジアや中東の料理の影響を強く受けている。パキスタンやネパールも北インドに近い食文化を持っている。多くの種類のスパイスを調理する都度、必要なものを組み合わせて使用する。このため、カレーの種類によって違った風味になる。 日本のインド料理店では、北インド料理を扱っている店が多数派。 ☆味付け☆ スパイスの風味は強めだが、南インドに比べて辛さは控えめ。それでも、一般的な日本のカレーよりは辛い。 南インドの料理: 中央アジアや中東の影響は少なく東南アジアの料理に近い感じ。インド東部やバングラディシュも南インドに似た食文化を持っている。 日本のインド料理店では、この南インド料理を扱っている店は少数派。日本人にはあまりなじみがない。 ☆味付け☆ 北インドと同様にスパイスの風味が強めだが、北インドよりも辛味が強調されている。但し、タイのカレーのようにチリペッパーの辛味が突出しているような感じはなく、スパイス全体の辛味が強い。 |

| 大航海時代の初期に世界を股にかけたスペイン、ポルトガルが世界の至る所に「とうがらし」を紹介してまわった。ポルトガル人のペルナンブコ到達はコロンブスのカリブ探検航海から何年もあとのことである。ポルトガル人はコロンブスが「とうがらし」を発見したことは知っていたと言われている。とうことはインドに「とうがらし」をもたらしたのはコロンブス?ということにもなる。コロンブスはスペイン人とばかり思っていたがイタリア人である。イタリア人がスペイン政府(イサベラ女王)に自分の夢を売り込み航海に旅立った。大航海時代のロマンを改めて感じるのである。 |

次回は「日本へのカレー伝来」である。