<ムンバイの見どころ>

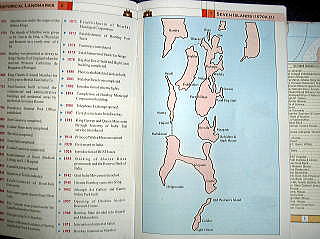

まず、昔のムンバイと現在のムンバイの地図の比較をしてみたい。写真のごとく1670年当時のムンバイは7つの島で構成されていた。それが現在では埋め立て、埋め立てで一つの陸地となっている。

私の住んでいるBorivaliなどという地名は当時なかった模様である。現在もBandraという駅は存在するが当時は最北端の島であったように思われる。

|

|

|

昔のムンバイ |

今のムンバイ |

|

(写真をクリックすると拡大します) |

(写真をクリックすると拡大します) |

今回は家内と出かけたムンバイの観光スポットをご紹介する。

(1) ドービー・ガート(Dhabi Ghat)

写真でおわかりのように巨大な洗濯場である。

Mahalaxmi駅(前回ご紹介したHaji Ali霊廟に近い駅である)近くにムンバイ最大の野外洗濯場がある。ドービー・カースト、洗濯を職業にする人々が住む集落だ。

|

ご存知の通りインドにはカースト制があり、ドービーというのもカーストの1つで、洗濯以外の仕事をすることが出来ない。 |

|

|

野外洗濯場 |

(2) チャトラパティ・シバージー・ターミナス(旧 ビクトリア・ターミナス駅)

運転手さんが気をきかせて駅員に相談して、切符なしで構内に入り撮影させてもらった。ロンドンのビクトリア駅とっても似ている。

1888年に建造された駅舎はベネチアゴシック建築様式で、壮麗で豪奢な建築物である。特徴として、ヴィクトリア朝のゴシック・リヴァイヴァル建築とインドの伝統的建築の融合が見られる。

(3) チョーパティ海岸(Chowpatty Beach)4キロ

ココナッツ・デイやガネーシュ・チャトルティなどの祭りが行われる、市民に人気のあるビーチ。独立運動のときには大規模な政治集会が開かれた場所でもある。1920年完成の湾岸道路で、海岸線に沿って続く遊歩道がある。夜ともなるといっせいに街路灯がともり、弓形に湾を彩る。この光景からこの海岸線は「女王のネックレス」と呼ばれている。

|

とにかく海にゴミが多い。日本でもよくある風景であるが汚さは比較にならない。それと物乞いの数の多さである。 |

|

|

日本の海の風情とはちょっと違ったところである。 |

チョーバティ海岸 |

| 木の下にはスラムの人たちが生活しているらしい。我々の座っているところのすぐ隣にもそのような人がいて、眠りからさめたのか起き上がってきた。もうここも我々がいる場所ではなくなってしまった。 |